Un moment d’éternité dans le passage du temps

du 4 oct. au 24 déc. 2014 à l’espace d’art de Nanterre

Texte critique par frédéric dumond

matriciel

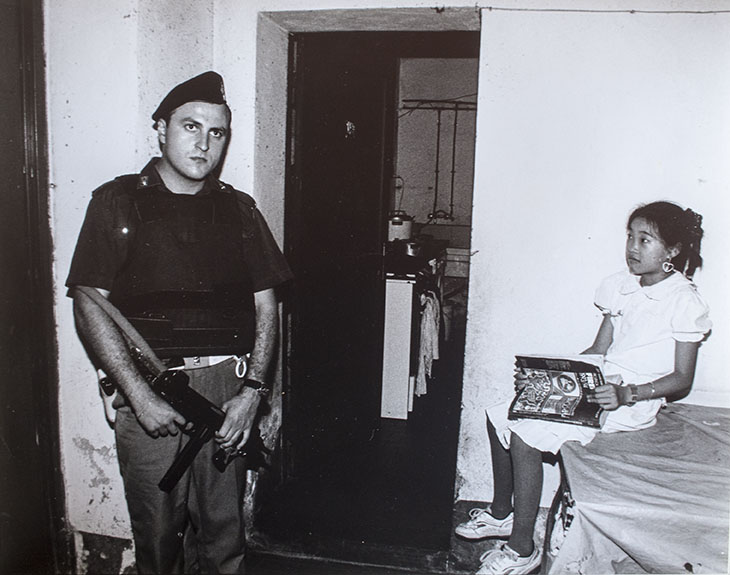

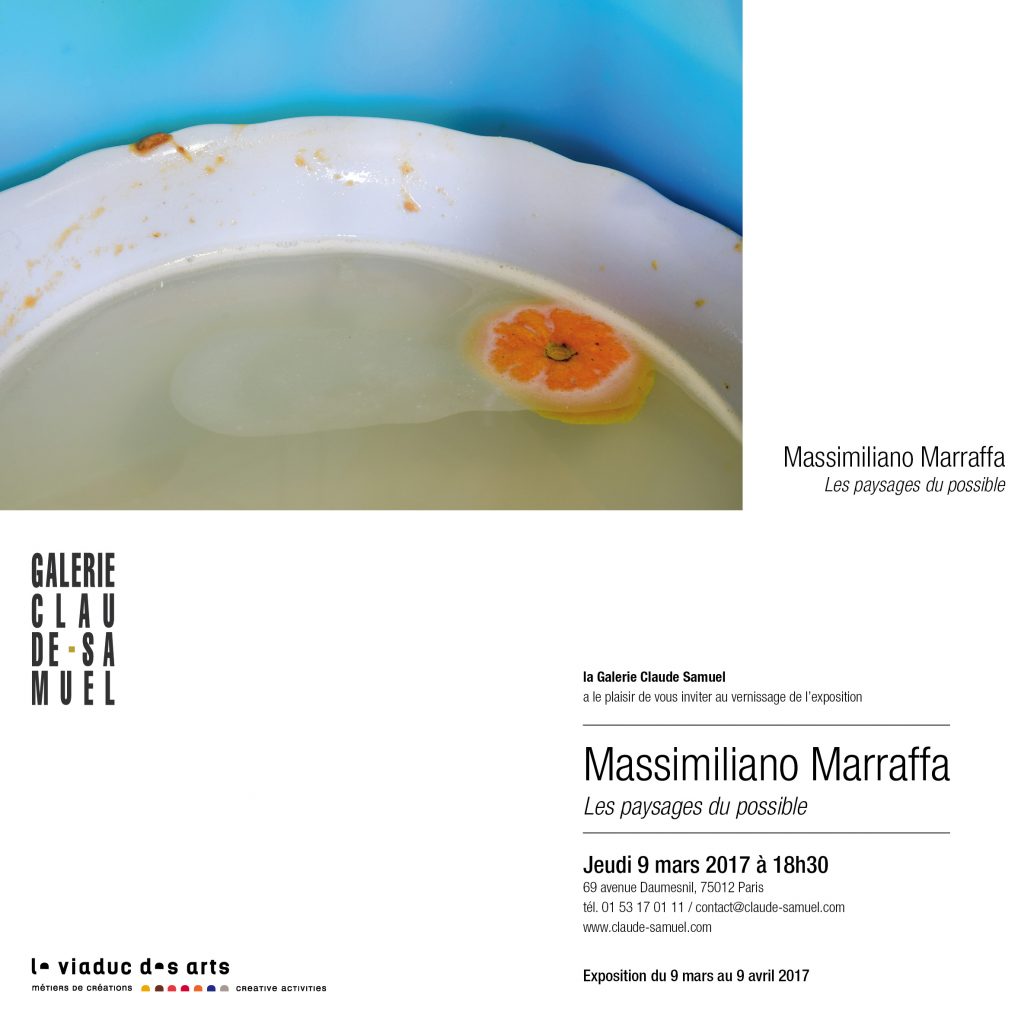

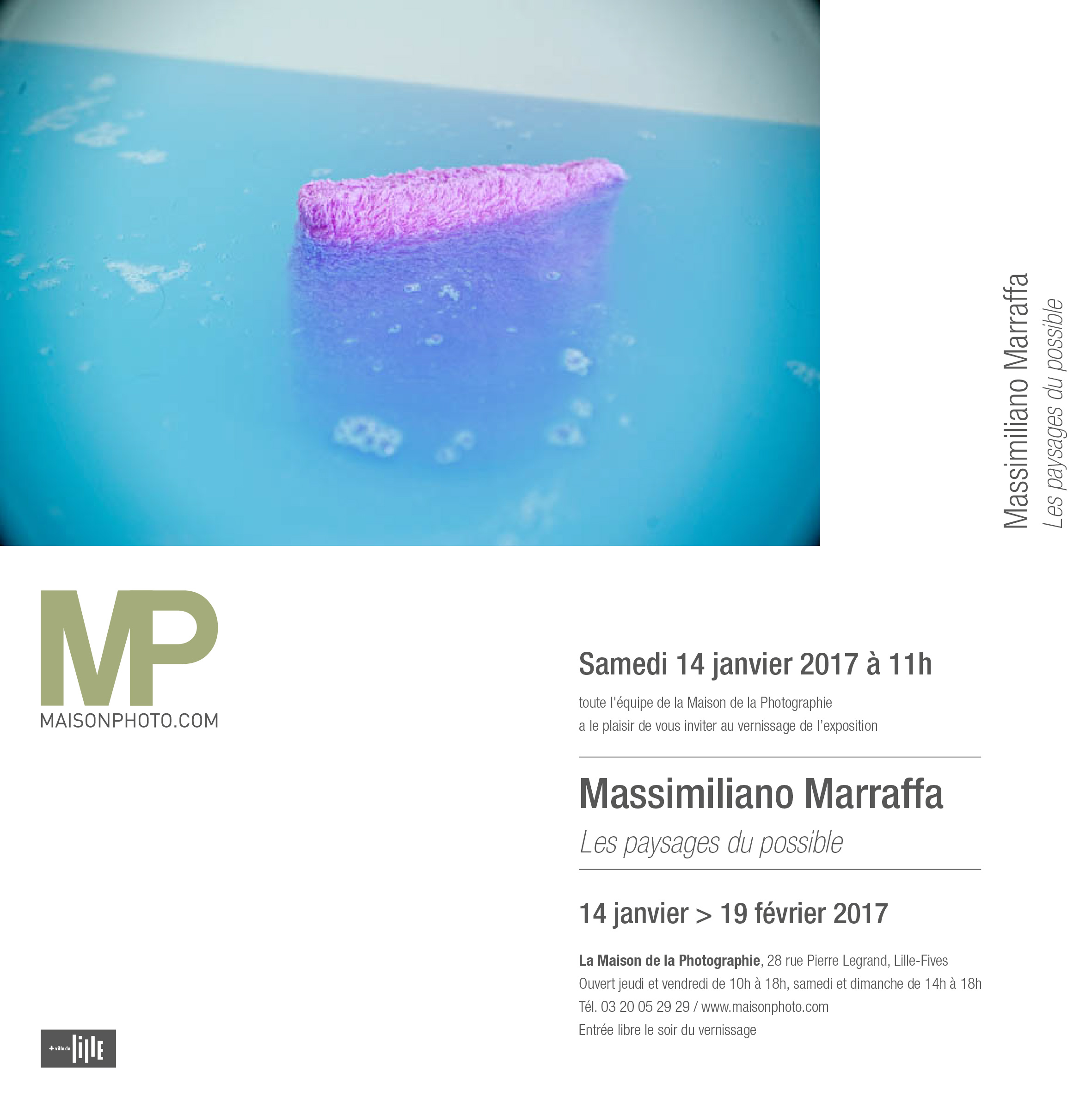

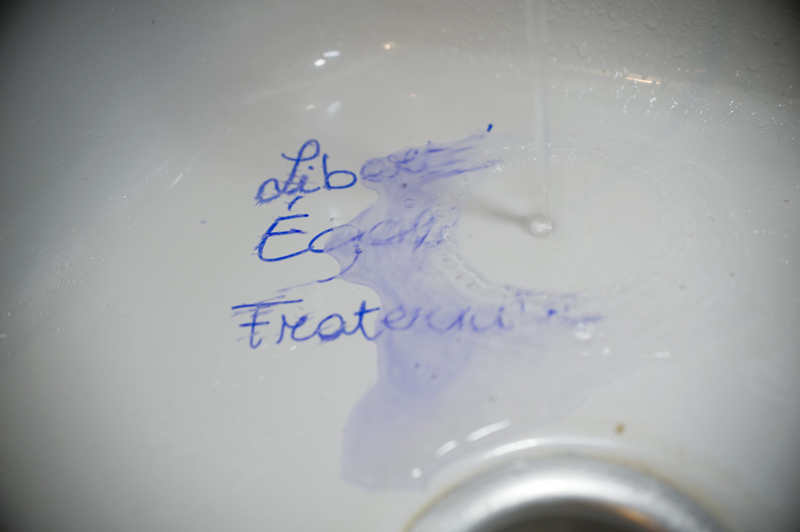

ce pourrait être un programme, peut-être un manifeste. pas sous la forme d’un texte — encore que la présence des mots soit très significative — mais d’une théorie de pièces. dont la très grande diversité des médiums résonne d’abord étrangement. comme une sortie de réserve. et puis dans le temps — dans le temps passé à lire ces pièces, à les regarder vivre entre elles, se répéter dans le décalage de leurs boucles, s’activer sous nos doigts, ou être là, simplement posées, installées, accrochées — une impression se définit, encore indéterminée puis qui se tend et s’assure la « Réplique n°11 » de Patrice Hamel, la Capula de Pedro Reyes, « Laaroussa », vidéo projetée de Selma et Sofiane Ouissi, les quatre vidéos « D’après Caspar David Friedrich » de Sarkis, sur écran, « un moment d’éternité dans le passage du temps », le film projeté de Nicolas Kozakis et Raoul Vaneigem, les « Tortillons » au sol et les « Cubes » sur socle, sculptures de Damien Cabanes, « Sortie 36/117 », photographie de Massimiliano Marraffa et « Sans titre, de la série la fabrique du pré », de Cyrille Weiner, « Le socle du monde » de Taysir Batniji, « Matrice 2051 », le dispositif de courants faibles, « Fenêtre augmentée », exposition sur tablettes tactiles de Thierry Fournier, et « Flatland », catalogue également pour tablettes, par Thierry Fournier et J. Emil Sennewald, « le modèle de co-création du service Arts Plastiques, de Philippe Mairesse, et sur le toit terrasse la structure architecturale de Krijs de Koning, et dans la vitrine sur la place Mandela, les pièces d’op art de Chul-Hyun Ahn toutes ces pièces sont des premiers jalons pour que commence à se réaliser un désir : que ce nouvel espace d’art contemporain de Nanterre (1) soit un lieu ouvert à tous, un espace-temps de réflexion, de ralentissement, de retour sur soi « heureux celui qui découvre la lenteur de la vie tandis que croule un monde saisi par la frénésie du pouvoir et de l’argent » (2) et que ce soit dans le même temps un espace des traces, un lieu vivant, par le biais d’ateliers, de rencontres, de cours (comme ce sera prochainement le cas grâce à un partenariat créé avec l’université de Nanterre) une manière de donner accès à la pensée, sous toutes ses formes, et de la manière la plus ouverte possible. l’installation architecturale de Krijn de Koning, dont les parois colorées se croisent les unes les autres, crée des lignes de fuite et des perspectives qui sont autant d’axes alternatifs au grand axe de développement La Défense – Nanterre – la Seine. c’est en même temps à dimension intime (les parois colorées comme des cloisons d’intérieur), comme si se superposaient à cet endroit précis des morceaux d’habitats disparus. une intervention à échelle humaine, en contraste total avec les façades-frontières des immeubles qui bordent et soulignent l’axe historique, rejetant le reste du territoire dans un au-delà de traces et de mémoire il est aussi question dans la photographie de Massimiliano Marraffa et dans celle de Cyrille Weiner, Massimiliano Maraffa cadre ce à quoi on ne prête que peu attention, et qui sont pourtant des signes majeurs de l’aménagement des espaces urbains et péri-urbains (ici, une des sorties de secours de l’autoroute enterrée qui passe sous l’espace d’art) et Cyrille Weiner a photographié l’axe avant son aménagement actuel, quand le terre-plein central était encore une vaste prairie, espace presque à nouveau campagnard. moment oublié, dont on pourrait se prendre à rêver qu’il aurait pu continuer à exister. que, pour une fois, on n’aurait pas cédé à la tentation rendue obligatoire de l’aménagement paysager, mais laissé des rythmes non humains mettre en forme cet espace. aucune nostalgie cependant, juste des signes qu’un autre type de développement aurait pu être les tablettes tactiles, exposition dans l’exposition (et catalogue), présentent un ensemble de paysages augmentés, chaque moment de paysage étant aussi le lieu de sa propre recomposition ou transformation, supports et parties intégrantes des interventions de chacun des artistes choisis par Thierry Fournier dans « un moment d’éternité dans le passage du temps », le film projeté de Nicolas Kozakis et Raoul Vaneigem, c’est dans un paysage archaïque qu’un homme remplit de caillasse blanche des sacs que des ânes transportent ensuite du bord de mer vers la montagne. paysage méditerranéen en noir et blanc. temps lent des hommes et des bêtes, gestes de l’homme au travail, sans doute de l’homme exploité à une tâche sans fin, gestes qui doivent être les mêmes depuis des siècles. homme de somme, dont l’humanité est enfouie à force de ne pouvoir être lui-même « l’existence réduite à la survie peut-elle se contenter des ombres de la vie ? » (3) alors que dans « Laaroussa », Selma et Sofiane Ouissi reformulent de manière extrêmement précise les mouvements et les gestes des artisanes potières qui mettent en forme la matière (ici, uniquement perceptible sous forme de traces d’argile sur les mains des artistes) dans une présence particulièrement saisissante, les couleurs lumineuses de leurs vêtements, l’espace autour des corps, la roche, la lumière, le ciel, tout est gangue pour l’objet absent la gestuelle devient matière, circonscrit l’espace comme une forme, quand chez Sarkis, elle dilue la matière (la peinture, cette fois) dans l’eau, en une aquarelle temporelle qui interprète les couleurs de quatre toiles du peintre romantique allemand Caspar David Friedrich archaïsme, modelage et couleur qu’on retrouve alliés dans les « tortillons » de Damien Cabanes, comme dans ses « cubes », qui sont faits des traces des mains qui les ont formés dans cet ensemble de pièces, c’est le geste qui transmet quelque chose du sens, le geste en train de se faire ou le geste qui a fait c’est-à-dire un geste qui prend le temps de, qui est dans l’attente, aussi, et la répétition pour que ça ait lieu ça étant une forme-pensée, de toute nature, qui émerge sous nos yeux, dans la gestualité, et aussi dans l’écrit, autre élément majeur de la proposition de Sandrine Moreau, directrice de l’espace d’art La Terrasse. l’écrit qui est la matière de la réplique n° 11 de Patrice Hamel, du schéma textuel de Philippe Mairesse — synthèse ontologique d’un long questionnement sur le service arts plastiques de la ville de Nanterre —, et des post-it de Matrice 2051 du collectif courants caibles. chaque type de textualité, de la plus économe à la plus dense, donne forme au processus, c’est-à-dire à ce qui se joue quand on cherche ainsi, discrètement, à la fois au sens commun et au sens où les mathématiciens emploient ce mot (c’est-à-dire quelque chose de discontinu et de fragmentaire), en ayant choisi de réunir toutes ces pièces, Sandrine Moreau crée une syntaxe qui fait circuler le sens de l’une à l’autre. y compris dans des « pauses », comme la capula de Pedro Reyes, espace en suspension, lieu possible de stase pourtant non isolé, où on est traversé par l’espace et les regards, dans la présence continue de tout ce qui entoure pour une exposition absolument ouverte, traversée et pourtant très dense comme une matrice de tout ce qui pourrait venir : un lieu d’art accessible, vivant, populaire, c’est-à-dire exigeant et défendant l’art contemporain (celui d’une pensée en mouvement, et non celui de la transaction) un des lieux — encore possible — de la rencontre et du faire ensemble -— ce qu’ont travaillé sous une forme prospective Liliane Viala et Sylvain Soussan avec Matrice 2051, en convoquant chaque mois depuis entre l’ouverture de l’espace d’art en juin et cette fin d’année civile, des ateliers de recherche et de réflexion avec les Nanterriens qui ressentent le besoin de penser les rapports de l’art avec eux-mêmes et en même temps il y aurait comme une tristesse latente, une mélancolie (?) comme si rien ne pouvait faire le poids par rapport à ce qui vient. une tristesse qui n’empêche pas de tenir, alors que tant de centres d’art sont attaqués dans leur mission, envers et contre tout ce qui est, tout autour. pour paraphraser Pasolini qui lui, parlait de théâtre : l’art facile est objectivement bourgeois, l’art difficile est pour les élites bourgeoises cultivées, l’art très difficile est le seul art démocratique reste à faire en sorte que cela se sache, et que le lieu ne désemplisse pas « bientôt viendra la race humaine qui recréera le monde au lieu de le détruire »

(5) frédéric dumond http://fredericdumond.free.fr/ notes 1. issu de la transformation de la « galerie Villa des Tourelles » en « espace d’art la terrasse », transformation pensée et voulue par la directrice, Sandrine Moreau 2. extrait du texte écrit par Raoul Vaneigem pour « un moment d’éternité dans le passage du temps », le film projeté de Nicolas Kozakis et Raoul Vaneigem 3. Raoul Vaneigem, ibid. 4. Pier Paolo Pasolini a écrit sur les murs du hangar où il joua pour la première fois Orgie : « Le théâtre facile est objectivement bourgeois ; le théâtre difficile est pour les élites bourgeoises cultivées ; le théâtre très difficile est le seul théâtre démocratique. » 5. Raoul Vaneigem, ibid.